新学習指導要領導入の目的や、小中高校の授業や大学入試がどうなるのかについて、

新学習指導要領導入の目的や、小中高校の授業や大学入試がどうなるのかについて、

四国新聞からインタビュー取材を受けました。

5月27日(土)四国新聞に掲載されたインタビューの全文をご紹介します。

大学進学へ自分の学びの形考えて

ー新学習指導要領の最大のポイントは。

キャンベル 戦後日本では、優秀で取りこぼしの少ない均等な教育を築き上げてきた。しかし、今求められているグローバルな人材は、均等で取りこぼしのないような人ではない。それぞれの能力、資質、嗜好、地域性の違いということをポジティブに生かせる教育制度が必要で、グローバル社会の中で日本が競争力を向上させるために不可欠なものだ。これまでの公教育のいいところを残しつつ、どうやってそれぞれの生徒の資質や地域の特性というものを生かし、深めることができるのか。アクティブ・ラーニングはそれができる一つの枠組みだと思う。

ー日本人は発信力が弱いと言われる。

キャンベル 意見の有無は個人に任せてもいいと思うが、継続的に意見が出ないと「何も考えていない」とされ、何も生まれない。一期一会の集まりの絆に関わってこない、体温が感じられないということになる。それはコミュニケーションスキルとも重なってくる。自分の足場、自分の主軸というものを持って初めて発信できる。

ただ、私は発信という言葉よりも、「交信」を提言したい。交信力がまさにアクティブ。アクティブは一方通行でなく双方向。自分が何を言うのか、何を準備するのか、何を学ぶのか、相手がいることを想定しながら逆算してそこまでやって初めて交信ができる。それは楽しいことで、自分の生きがいも感じられる。

ー日本の教育をどう見てきたか。

キャンベル 日本は読解力など知識の処理能力は高く評価されている。生徒たちは若いときから確かな足場をきちんと築いてきた。しかし、「ゆとり教育」については当初から批判的な立場。ゆとり教育とは内容を提示せず、自由学習と同じで、無責任。何もないスカスカの人たちが18歳になって大学に入ってくる。私は最初からゆとり教育には懐疑的だった。

アクティブ・ラーニングというのは、学ぶべき基礎的学力を身につけながら自分で思考すること。大学に入ってから思考すればいいと言うのが今の日本の教育だが、本当は中学、高校時代からやっていないといけない。日本の学習指導要領は知識詰め込みの「知識偏重型」といわれるが、知識と、活きる学問「活学」は二項対立では決してない。

ーアメリカとの違いはあるか。

キャンベル アメリカの公教育は不均等。地域や校区によって、また公立と私立によっても全く違うので、比較はできない。

ーでは、アクティブ・ラーニングを踏まえた授業はどうなるのか。

キャンベル 私は東大教養学部で教えていたが、 東大1年生の初年時ゼミナールで演習としてやっていたのが、テーマを決めて学生に発表してもらい、それを聞いたほかの学生が翌週までに「フィードバック」というリアクションを1枚紙に書くという取り組みだ。

3年くらい前に「復興」をテーマにしたが、震災、人災、いろんな言葉に復興という言葉がつながる。英語には「リコンストラクション」という言葉もある。「復興」自体が文学でもあり、歴史でもあり、社会学にもなる。これがアクティブ・ラーニングだ。ただ、それがどこに向かうのか、きちんと教師が準備してナビゲーションしなければならない。若い人にロードマップを描くという経験をさせるのは効果的だ。

ー現在の日本の授業は現場の先生からの一方通行と言われている。

キャンベル 先生たちにはさらに研さんを積んでいただかなければならないが、一方では教科書会社が教科書を「工具」として先生を支え、生徒たちに魅力のある、意味のあるアクティブ・ラーニングをそれぞれの教科の中で作ろうとしている。

もう一つは電子空間を使うことが重要になる。先生の話を聞いて板書を見て写すだけでなく、先生の話を聞きながらインターネットで何かを探し、そしてみんなでそれを共有して議論する。私はこれを「多層化させる」といっている。電子機器を教室の中、またはそれぞれの自宅で使い、結んで学びを深めることはできる。工具というものを先生に向けたものと、先生と生徒が共有して教室で使う、または生徒たちが宿題をするために自宅で使う。こうしたことが必要なのではないか。

ー大学入試が変わることに、保護者や生徒は不安を感じている。

キャンベル 私は不安を感じていても構わないと思う。入試に不安は付きものだ。ただ、「自分は所得が高くない」「文教政策に手厚いところに住んでいない」など不毛な「格差」を抱えている保護者には向き合わないといけない。

ー大学合否の判定基準はどうなるのか。

キャンベル 今までは1点学力主義で、判定基準が明確だったが、今度の判定基準は均等、標準化されたものでは必ずしもない。その中でどう折り合って行くのか、課題の一つ。

センター試験に筆記があったり、大学に推薦枠が設けられたりする。その生徒が生まれ持った資質をどのように自覚的に開花させてきたのか、学校の内外でどのようなことをしてきたのかが測れるようにして欲しい。

ー大学も大きな変革を迫られていると

キャンベル 異なった側面を持った人たちが集まって大学を作った方が、全体として研究、教、社会との関わりとして強くなる。それができる裁量が大学に与えられることが日本にとって大変いいこと。

大学がどういう人材を求めているのかということを一つ一つ発信し、生徒たちは自分にあった大学はどこかと見定めるようにならなければいけない。長寿番付のような馬鹿みたいな大学の番付的発想からは早く脱出しなければいけない。非常に内向き。

生徒は、大学がどういう人材を求めているのか、特性、独自性を自分の中で棚卸しし、きちんと捉える。大学は定員を満たすことに主眼を置くのではなく、どういう特色のある生徒たちを引きたいのか、そうした人たちが集まったときに大学としてどういう力を発揮していくのかが大事だ。

ー日本はいい高校、いい大学に入るのが目標になっている。大学に入って何をするかが明確になっていない。

キャンベル 高校までは考えなくていい。滅私奉公的に自分を抑え、高校2年、3年時は、大学の番付の前の方に行けるよう頑張っている。問題の一つは大学にあり、その先は企業にあると思う。大学はできるだけ学力の高い生徒たちで満員にするようにしている。また、企業はいい大学さえ卒業していればいいとし新卒至上主義もずっと貫いている。大きなハードルだ。

ー生徒も大学の特徴を見極める必要があると。

キャンベル 大学を目指す子どもがいる家庭は、大学をよく見ることが重要。大学に入ったら、そこで何になるかを高校時代、または中学時代から見据えながら自分の学びの形を考えて欲しい。学校の中でやらなければいけないことはたくさんあるが、できることもたくさんある。すべての教科でいい点数を均等に取ることがいいとは限らない。一芸に秀でた人、例えばとことん理系の教科に強い人は、どんどんその才能、資質を伸ばしていけばいい。

ー米国の大学入試では面接が重視されている。日本もそういう傾向になるか。

キャンベル そうせざるを得なくなると思う。大学の志願者を、人間として今までどうだっったのかを見て、単に判定するだけでなく、大学に入ってどんな働き、関わりが期待できるのかを見る。それを迎え撃つように、子どもたちは自分を充足させていかなければならない。勉強が中心だが、勉強とつながる形で他のことでも自分を作っていくべき。高校生活の中で自分の才能に気づき、単に掘り下げるだけでなく、横に広げることが高校の責任だと思う。そこがアクティブ・ラーニングの要点だ。

ー一つの例として、英検が2級から作文を導入するようになった。

キャンベル 語学力以外に論理力、構成力なども問うようになったのは、教育改革を見据えてのことだろう。

企画立案能力は実はすごく大事なこと。生徒たちに最終目的を示し、そこに行くまでの道筋を描いてあげても、一つ一つの踊り場、答えは与えない。その中にいろいろな問い掛けがあり得ることを、生徒たちに気づいて欲しい。

ー塾でも、新学習指導要領を前取りした対策に取り組んでいるところがある。

キャンベル 東大が推薦入学を発表した翌年から、大手の塾が推薦入学に向けて高校で何が先生の目に留まり、どうすればいいかを指導するようになった。

ーアクティブ・ラーニングを引き出す教材として、新聞に注目が集まっている。

キャンベル 新聞の活用は有用なこと。ぜひ、新聞をアクティブ・ラーニングの教室の中に生かして欲しい。

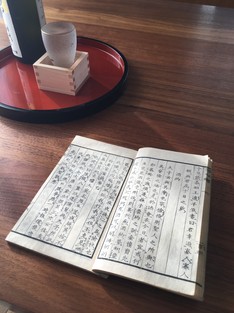

薄い銀紙を注意深く剥がしていくと、ラム酒に浸った柔らかく口中に甘い汁を放つきつね色の「サヴァラン」が1個待っている。苦いホットコーヒーと一緒につまみながら、道の向こうで買ってきたばかりの和装本を紙袋から取り出し、片手で読む。今はなき神保町の名店「柏水堂」の奥の席。その日の釣果を1丁ずつめくり、読むというより眺めることを何よりの楽しみにしていた。たとえば1820年代に出版された「訳準笑話(やくじゅんしょうわ)」という1冊を買った日は、読みながら、著者が思いついたばかげているけれど鋭い諷刺のひとつひとつに感心したものである。コーヒーと洋菓子と和装本は、実に相性がいい。

薄い銀紙を注意深く剥がしていくと、ラム酒に浸った柔らかく口中に甘い汁を放つきつね色の「サヴァラン」が1個待っている。苦いホットコーヒーと一緒につまみながら、道の向こうで買ってきたばかりの和装本を紙袋から取り出し、片手で読む。今はなき神保町の名店「柏水堂」の奥の席。その日の釣果を1丁ずつめくり、読むというより眺めることを何よりの楽しみにしていた。たとえば1820年代に出版された「訳準笑話(やくじゅんしょうわ)」という1冊を買った日は、読みながら、著者が思いついたばかげているけれど鋭い諷刺のひとつひとつに感心したものである。コーヒーと洋菓子と和装本は、実に相性がいい。