ライフスタイルマガジン「東京ミッドタウンスタイル」2018年春号に掲載されている連載エッセイ「零れもの三昧」 story 3をご紹介します。

発酵したものならお酒は種類を問わない。外食はとりあえずのビールから冷酒に移るか、シャンパンを二、三杯飲んでから軽めの白、フルボディな赤ワインへと杯を進めることで流れが決まる。寒い夜だけ、生ビールをぐいと一杯傾け、日本酒の熱燗に直行する。冷酒は頼むつどに銘柄を変えたい。熱燗は脇目もふらずお店の奨めに従って生一本、一種類で通す。東京は、国内海外からありとあらゆる美酒が集まるから、長くはここを離れたくない。

むかし、日本ではお酒を飲む目的が何か、ということが議論されていた。酔うためであるとか味や香りを楽しむため以上に、飲酒という行為そのものが持つ趣(おもむき)、味の外にある人生の「味わい」に通じるものを追究するのが上手い酒だ、という考え方が根強い。

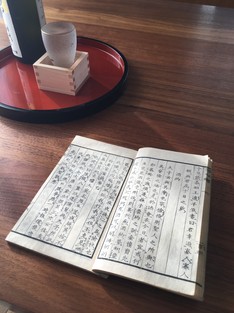

たまたま私の手許に、お酒の「正しい」飲み方を説いた江戸時代の板本(はんぽん)が二種類ある。どちらも、飲む時に相手との会話がはずみ、距離が縮まるかたちで杯を酌み交わす術(すべ)を教えている。ひとつ目は、『飲夢』という一冊(小原鉄心著、慶応三〔一八六七〕年刊。もと漢文)。「酒を飲んで趣を知らない人は、本を読んで意味が分からない人と一緒だ」と、かなり手厳しい。江戸の酒席では始めに「乾杯!」といくのではなく、宴も酣(たけなわ)に有無を言わさず客と一緒にぐいと杯を挙げてから会を終える習慣があった。だが、それでは酒は十分に楽しめず趣がない、と断言する。「客と亭主が揃えば先ず大きな杯で一杯を酌み交わし、酔いを身に付けておくことだ。そこからペースを落とし、真情を語り合おう。こうしてようやく酒の中の趣を全うするのである」とまとめている。

もうひとつは、その名も『酒中趣』である(清代・石天基著、嘉永二〔一八四九〕年刊。漢文)。こちらは微醺(ほろよい)を奨める。ちかごろ流行っている晩酌は避けるべきで、気分もまだフレッシュな昼下がりから数杯の酒を飲んで「真の楽しみ」にひたるコツを書いている。

ひらたく言えば酒はきっかけであり、人生の醍醐味を味わうためのものだというわけだが、ここで思い出すのは日本酒の「もっきり」である。「盛切酒(もっきりざけ)」の略。徳利を使わず茶碗やコップ一杯でいくらと定めて売る酒のこと。注ぎつ注がれつの煩わしさもなく個人主義的で、銘柄の選択にも人柄が表れる。給仕する人が升酒の枡を白い皿におき、または枡の中にコップを置いて、瓶から直接どぶどぶと清酒を注ぎ、溢れさせる。最高である。ヨーロッパでグラスワインを頼むとそのグラスに目盛りがしっかりと印字してあって、一ミリの狂いはない。これに比べると、溢れさせた日本のもっきりはまさに「零れ幸い」で、格段の趣が出る。おこぼれ文化の最たるものだと私は思う。

出張で博多に行くことが多いが、帰りに必ず博多駅の奥にある住吉酒販という角(かく)打ち(立飲み屋)に寄る。九州一円の美酒をもっきりで飲めるから堪らない。その上にアテも美味く、酒を出す工夫をいろいろしている。好きなひとつは「イロハニ枡」。大きな枡に別々の酒を盛ったガラスや陶器のお猪口を四つ置いてぽんと出す。枡の外側に「イ」「ロ」「ハ」「二」と焼き印が付いていて、何を飲んでいるか瞬時に分かる。盛っている種類が別々なので零したりはしないけれど、零れたように、とてつもなく豊かな気分になる。今度オープンするミッドタウン日比谷にも、住吉酒販が進出すると聞いた。おこぼれをいただきに、早く出かけてみたい。